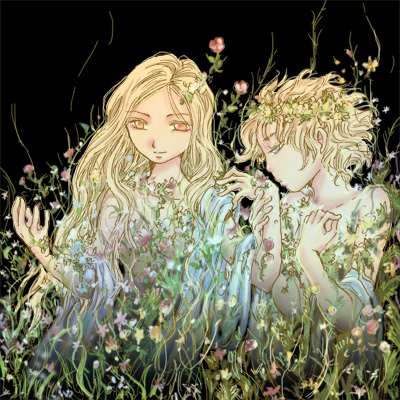

『囚われの森』

柴田様より、イラストを元にした小説を頂きました。

『囚われの森』

___その森を歩く時は気をつけることだ。

十歩二十歩、息を止めて歩けるところまで。

それより半歩でも先へ踏み込めば、出口は見つからない。

もしそうなれば、尽きない森の果てへ辿りつくことを望みに歩くがいい。

…少なくとも『向こう』から『こちら』へ抜けてきた旅人を出迎えたと言う者は、

今までに聞いたことがないがな。

…ああそうそう、あの森はまたの名を『音…、なんだって?妖しのことなんざ、話したくねえな___

今思えば、あのせむしの老人にもう一杯奢って、損ねた機嫌を取ってやれば良かった。

もっとも、あの姿かたちで老人と見えただけで、本当はもっと若い男だったのかも知れないが。

だが、二度と会うことはないだろうという予感がした。

先ほどまでの暑さからは逃れられたが、その代わり今度は手足が冷たくなってきた。

厚い外套をすっぽりと被っているというのに、寒さが徐々に染み透ってくる。

「おーい、そっちはどうだった?」

同じ護衛仲間だ。お互い臨時雇いとはいえ、もしかしたら最期を共に迎えるかも知れない仲間。

冴えない相手の顔を見て、自分も黙ってかぶりを振る。

噂は本当だったか。

大方はくだらないホラ話が元だったり、少しだけ不思議な事に出会った者から聞いた話が一人歩きをして

とんでもない伝説になったりするものだが。

中には、本当の話もあるわけだ。

今まで迷信を過信もしなければ、軽んじたこともなかったが…。

こんな風に命をかけるような雇い賃などもらっていないというのに、ついていない。

「何をやっている!!早く道を探せ!」

そう怒鳴るのは雇い主のしみったれた商人で、荷を運ぶ獣は何頭もいるのに下男は一人しか連れていない。

頭は鈍いが、大人しい荷役獣だから何とかなるものの、咄嗟の時には身動きが取れなく恐れがあるというのに。

そもそも、護衛も今の数人では足りない所帯だ。

数日前に立ち寄った町で、経験を積んだ二人組を護衛に組み入れようとしたが、

あまりにも細かい金額の交渉に嫌気を差されて、逆に断られるというのは、なかなか無い光景だった。

そしてその人手不足、準備不足のせいで水が足りなくなった。

正確には、大事な荷物にばかり目が行き、水袋の点検までは下男一人では手が回らなかったのだ。

もちろん自分を含めた護衛は、いつでもどこでも生き抜けるように、事前の情報収集や荷造りは怠らない。

獣達を賄うほどの水は無いが、人と分け合う水ぐらいはあったのだ。

それを隠しつつ、荷を少なくして旅程を進めることを提案したが、強欲な商人は聞く耳を持たなかった。

この先しばらくは流れも井戸も無い。

それだけは全員が知っていた。

土ぼこりの舞う街道を、乾きに耐えながら進むのは難しい。

特に、すぐそばにいかにも涼しげな木々の陰が伸びていれば。

水と束の間の休息を求めて森に入るのは、ごく自然なことだった。

ここが悪名高い森であると知っていても。

その結果、噂の一つ一つを確かめるはめに陥っている。

まず、少しでも奥へ踏み入れば、出口が無くなる。

来たと思われる方角へ、数人で手分けして戻っても無駄だった。

また同じ場所へ全員が同時にたどり着いた。

その後、小さな湧き水を見つけることが出来ただけでも、幸いなのかも知れない。

「…荷を少し軽くされてはどうですか?今の進み具合では、行くも戻るもままなりません」

返事は思った通り、罵倒と延々と続く脅しの言葉だった。

本人が諦めるまで、口出しは無用だな。

周りの人間と目で会話を交わして、道なき道を進む作業を続ける。

気味が悪いほどの静けさ。

周りの木々や植物全てが、悪意を持って監視をしているような気すらしてくる。

鳥の鳴き声も聞こえない。

ただ、誰かの足が踏みつける小枝の折れる音、下生えをかき分ける音、いらついた誰かの唸り声しか

聞こえない。

無数に重なる葉に隠れてはいるが、そろそろ日が暮れるようだ。

一行の中に焦りと疲れの色を見せない者はいない。

潮時だ。

野営の準備をする為に足を止め、それぞれが誰の指図を受けるでもなく作業に取りかかる。

おかしい…。

さっきまではいくらも見かけた焚付けになりそうな枯れ枝が、今は見当たらない。

寒いが、仕方ない。

荷獣に寄り添えば寝られないこともないだろう。

それに旅の間は元から簡素な食事が主流であり、煮炊きが出来ないことで文句を言う人間はいなかった。

そう、ただ一人以外は…。

商人は下男と手近にいた人間に言いつけ、自らも辺りの木から枝を折り始めた。

せめて燃えやすい種の木を選べば良いのに、それすら考えていないようだ。

薪を苦労して集めたものの、今度は火を起こすことに手間を取っているようだ。

それがあまりにも馬鹿馬鹿しく、そして恐れ知らずな行為に思えて、もう一人の護衛とその輪から

離れることにした。

文句を言われたら、獣達の番をしていると言えばいいだけのこと。

いつの間にか眠ってしまったようだ。

意識が戻った瞬間に感じた違和感。

音が、しない。

確かにさっきまでは人の気配がしていた。

ようやく燃え始めた、という声と飯の支度をするざわめき。

たとえ食事を終えた後だとしても、寝る前までは皆、火の周りでくつろぐのが当たり前だ。

それほど長い時間、眠ったはずが無い。

近くで眠っていた仲間をそっと揺り起こす。

月の明かりさえ満足に届かない闇の中。

異常に気付いた仲間も、何も喋らない。

慎重に辺りを探った結果分かったことは、自分達二人と荷獣二頭以外の姿が消え去っていることだった。

長い、長い夜だった。

ぼんやりと明るさが蘇ってきた時、これ以上事態が悪くなることはないと思ったが、

それは早計だった。

一行がいた場所には、全く争った形跡はなかった。

焚き火のまだ焦げ臭い跡と、無造作に散らばった日用品だけが、確かにもっと多くの人がいたことを

物語っていた。

「……どうする?」

今はたった一人となった仲間が問いかけてくる。

「二人で手に負える状況ではないな…。この森を出ることを、まず考えよう」

使えそうな道具と食料、水を獣に乗せて出発する。

どこへ行く当てもなく、ただ闇雲に。

異変が起きた後から、二人は出来るだけ会話をせず、やむを得ず口を開く時は声をひそめた。

獣ですら、悪いことが起きているのを知っているかのように、いななきさえもしない。

あれから数日経った。

森に変化の兆しは無い。

方向すら覚束ないまま、どれほどの距離を着たのだろう?

まっすぐ歩けば一燭時もかからないようなところを、延々と堂々巡りをしていないとも言えない。

昼は気配を押し殺して獣道を進み、夜は終わりの無い悪夢に思えた。

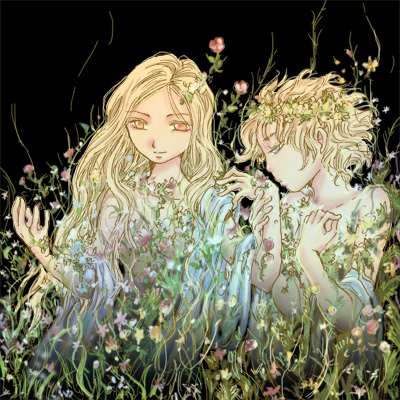

変化が起きたのは、突然だった。

そよとも風の吹かなかった森に、急に花咲く草原の香りが漂ってきた。

風のやってくる方向を見ると、何かの姿が見えた。

>